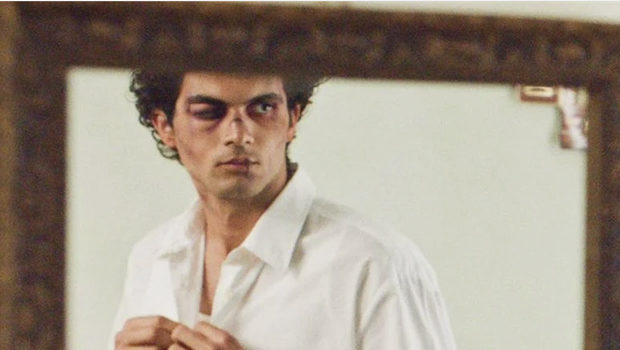

Doté d’une mise en scène sérieuse et d’une rare maîtrise pour un premier film, Les Fleurs du silence évoque, sans jamais être édifiant, l’époque pas si lointaine où l’homosexualité était un crime que l’on pensait soigner par la science.

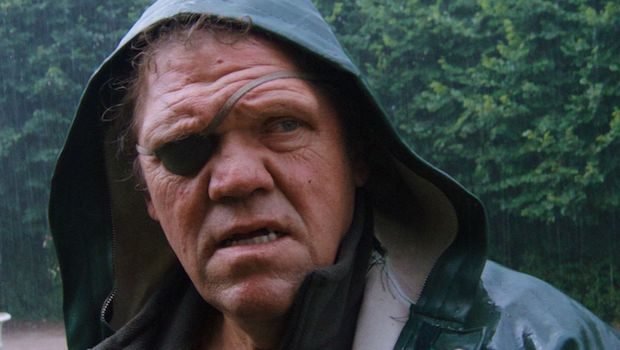

« There is no cure for love », chantait Leonard Cohen. Pour le jeune docteur Philip Fairfax, il y a bien un remède à l’amour. Ou, en tout cas, une solution pour « guérir » son homosexualité, qu’il compte bien s’administrer à lui-même ainsi qu’à son compagnon, Owen. Joué par l’étonnant Robert Arayamo, sorte de croisement entre Jean-Louis Borloo et Philippe Léotard, déjà remarqué dans la série Le Seigneur des anneaux sur Prime, Philip est un personnage terrible et passionnant, particulièrement bien écrit. Médecin-soldat, il est revenu de la Première Guerre mondiale le visage grave et pétri de rêves hygiénistes. Dans les yeux d’Owen, il a changé. Que se passe-t-il dans le cerveau raisonnable d’un médecin homosexuel capable de se mutiler pour ne plus avoir de désir pour l’homme qu’il aime ? Car cette « opération », qui fut véritablement développée et administrée par un savant célèbre au début du XXe siècle, est particulièrement cruelle, comprenant notamment l’ablation et la greffe de testicule. Le film de Will Seefried, lors d’une scène très éprouvante – mais qu’il est important de montrer plutôt que de cacher ou d’édulcorer- donne à voir la réalisation de cette boucherie sur un patient sans anesthésie.

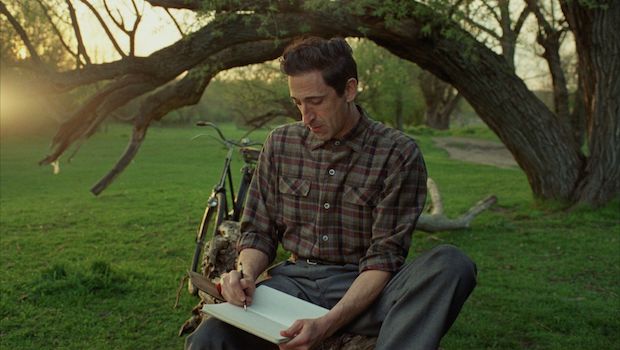

Mais si Philip est certainement le personnage le plus intéressant de ce récit, Will Seefried a l’intelligence de nous le raconter via un autre personnage, et avec la méthode éprouvée mais toujours efficace du flash-back. Des mois, peut-être des années plus tard, Owen (interprété par le sympathique Irlandais Fionn O’Shea, croisé dans la série Normal People), en hôpital psychiatrique, raconte à une gentille infirmière ses souvenirs de vacances à la campagne quand son amant avait décidé qu’il fallait les guérir de leur amour.

Les Fleurs du silence est un film d’époque à petit budget inspiré d’une histoire vraie. Pourtant, il évite tous les écueils que ce programme pourrait annoncer. Il compense son manque de moyens par des décors peu nombreux, mais sobres et crédibles (l’hôpital, le chalet de campagne), et une mise en scène froide et moderne, qui n’est pas sans évoquer les films de Yorgos Lanthimos. Loin du sépia suranné et de la musique orchestrale de certains films en costumes édifiants, ce sont les personnages qui racontent le mieux l’époque. Et Les Fleurs du silence (dont le mystérieux titre français tente d’évoquer le titre original, Lilies Not for Me, premier vers d’un poème de Digby Mackworth Dolben, nous propose un éventail de caractères comme autant de manières de vivre son homosexualité dans les années 1920 en Angleterre. De l’homosexuel homophobe (Philip) à celui qui s’assume dans la discrétion (Owen) jusqu’au jouisseur qui se moque du qu’en-dira-t-on, puisque, après tout, il a une femme et des enfants (Charles, interprété par l’Allemand Louis Hoffmann, vu dans la série Dark).

Le réalisateur, dont c’est le premier film, n’oublie jamais de nous montrer la complexité de chacune de ces situations. C’est ainsi que l’on fait la connaissance de la femme de Charles, qui ne semble pas beaucoup bénéficier de l’« arrangement » demandé par son mari pour voir des hommes dans son temps libre (elle aussi est interprétée par une actrice révélée dans une série, Jodi Balfour de For All Mankind). Même certains personnages à peine dessinés, comme la bienveillante infirmière Dorothy, semblent avoir plus à nous dire. Elle comprend bien la discrimination subie par Owen, puisqu’elle vient d’une famille métissée. Et dans sa fratrie, tous n’ont pas la « chance » d’être aussi blancs de peau qu’elle. Elle en aurait également, des histoires à raconter. D’autres secrets, qu’une époque prétendument éclairée préfère taire. D’autres fleurs du silence.

Pierre Charpilloz