Son patronyme signifie « Petits » en italien. On dit « petits métiers », « petites mains », « petites gens ». Il était l’artisan même de son travail, humble mais assumé, un interprète idéalement fait pour le jeu. « Petits » donc, mais il reste immense. Immense, comme le vide ressenti à l’annonce de sa mort. Immense, comme la plénitude procurée par son existence, dans notre ADN de spectat.eur.rice, et au-delà. Par l’évocation même de son nom.

Non seulement son parcours est d’une richesse dingue, sur scène comme à l’écran, avec une carrière feu d’artifice – une cinémathèque à lui tout seul -… mais, plus que l’éclat et le clinquant, c’est la profondeur de sa présence qui saisit. Encore et toujours. Difficile de rester insensible à Piccoli. À sa densité. À son œil vif. Au timbre de sa voix. À l’ambiguïté qu’il a apportée à ses incarnations. Un kaléidoscope sans limites de l’humanité. Inclassable et total. Tous les hommes réunis en un seul.

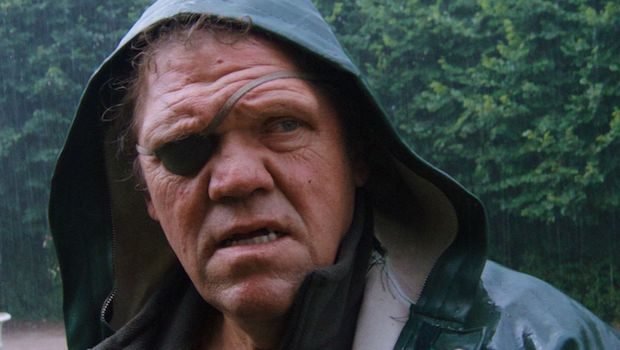

En sept décennies depuis ses débuts sur les planches, il a arpenté des dizaines de chemins, défrichant sans cesse un territoire. Une curiosité qui l’a inlassablement connecté à son temps. Jamais has been, jamais daté, toujours au charbon, en première ligne comme dans la discrétion. À défendre, génération après génération, les nouvelles voix, de Claude Régy à Jacques Rozier, de Léos Carax à Bertrand Bonello. Toutes les humeurs, de la douceur à la fureur, du sérieux au délire. Cette folie, savoureuse ou inquiétante, cette audace, naturelle, évidente, et fascinante aussi, chez Luis Buñuel, Marco Ferreri, Claude Faraldo et Luis Berlanga. L’anti-confort. L’anticonformisme.

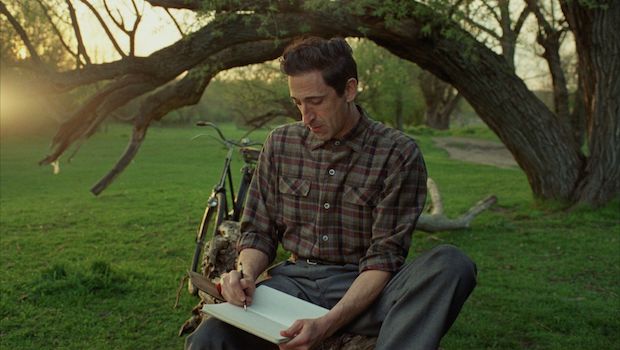

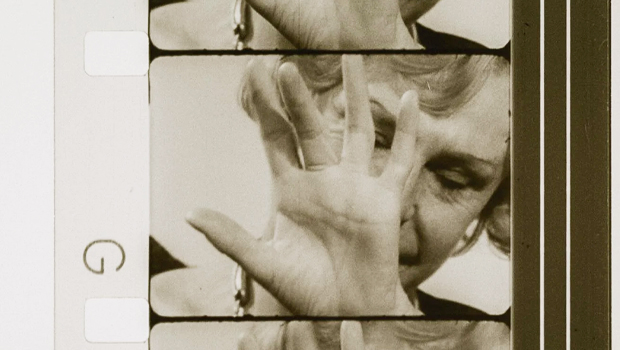

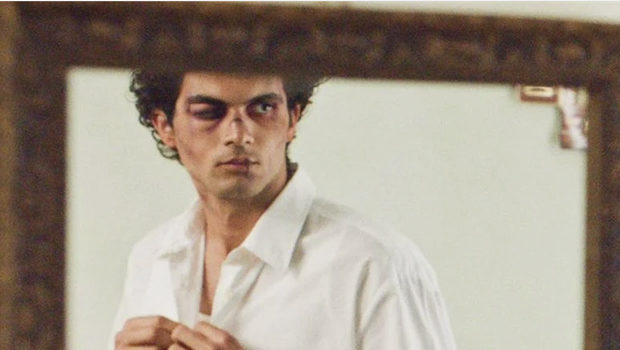

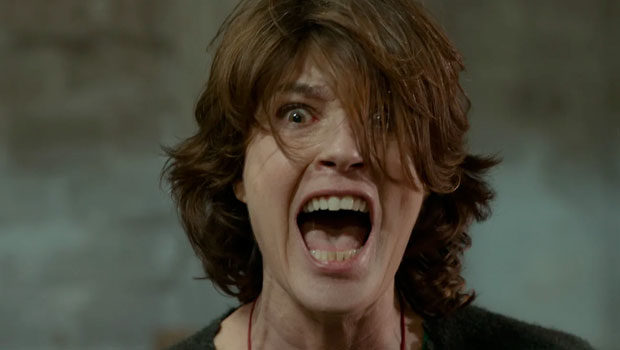

Qui l’aurait parié devant sa discrétion de jeune officier chez Jean Renoir et René Clair ? Tout s’est emballé sous ses feutres chez Jean-Luc Godard, puis Claude Sautet, et en Dom Juan chez Marcel Bluwal. Et jamais son appétit ne s’est tari, rebondissant sur le nôtre. Les ombres jouisseuses sous ses sourcils de quinqua période Giscard, dans les facéties de Francis Girod, Jacques Rouffio et Pierre Granier-Deferre. Son crâne rasé (Le Sucre) et ses tignasses rousses (Themroc de Faraldo, Une chambre en ville de Jacques Demy). Son face-à-face avec le silence (Les Créatures d’Agnès Varda), et ses cris (Themroc). Ses errances existentielles, chez Marco Bellocchio, Youssef Chahine, Manoel de Oliveira et Théo Angelopoulos. Ses rencontres détonantes avec Hitchcock, Mario Bava et Enki Bilal. Ses complicités fructueuses avec Romy, Deneuve et Mastroianni. Et sa partition de vieille mère dans Jardins en automne d’Otar Iosseliani…

Libre, engagé, libertaire, profane, il s’est aussi délecté à tâter du sacré, en campant les jeunes curés de Marie-Antoinette (Jean Delannoy) et de La Mort en ce jardin (Buñuel), jusqu’au souverain pontife en pleine crise de trône dans Habemus Papam. Dans le film de Nanni Moretti, il fuit, se dérobe. Il court, il court, le Piccoli. Dans nos panthéons remués. Parce qu’au bout du compte, il a toujours été là, à nous raconter ce que nous sommes. Lui, amusé, et toujours vivace.