Une expo et une rétrospective au cœur d’une œuvre de cinéma en montagnes russes, comme les émotions qui nous traversent. Pour se redire, finalement, combien on aime Gus Van Sant.

En se baladant dans l’exposition que consacre la Cinémathèque Française à Gus Van Sant (du 13 avril au 31 juillet, comme la rétrospective), dessins, polaroïds, making of, courts métrages et extraits de films, un parfum d’adolescence comme un paradis perdu s’insinue doucement en vous. D’ailleurs lors de la conférence de presse du 11 avril, à la question de sa réaction face à cette rétrospective, Gus Van Sant a répondu «la tristesse», parce que certains de ces souvenirs sont enfuis à jamais. La nostalgie, camarade, est toujours ce qu’elle était… Il n’y a rien de fracassant dans cette expo, rien que l’on ignore vraiment, et pourtant… En découvrant des dessins inédits, aquarelles délicates, traits de jeunes garçons comme un écho aux visages des comédiens, Keanu Reeves, River Phoenix, Alex Frost, Michael Pitt. Et cette série de polaroïds saisissant dans un instant éphémère les mêmes comédiens et quelques autres, ainsi que des anonymes, simples, jeunes, beaux, éternels, nous disent quelque chose d’un avant toujours revisité.

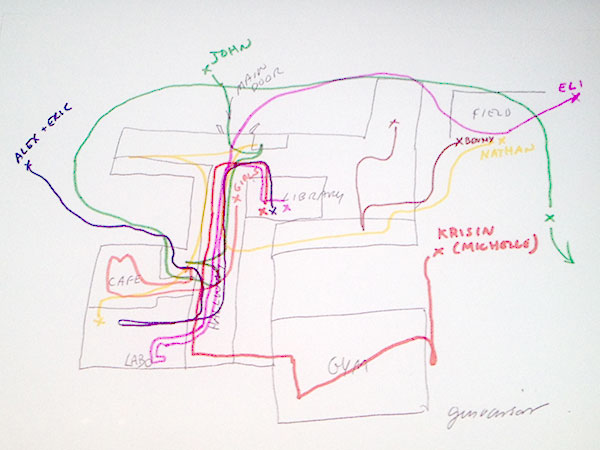

Finalement, tous ces documents, de travail ou de rêverie, nous sont familiers. Car il s’en dégage un sentiment très fort, d’errance désenchantée qui est celui des films de ce natif du Kentucky, grandi dans le Connecticut installé à Portland (Oregon) «contre son gré, à dix sept ans» et qui s’y est réinstallé ensuite, volontairement, y trouvant la plupart des paysages qui habitent ses films. Surtout, une envie de cinéma vous prend et ne vous lâche pas. Revoir Drugstore Cowboy, ses déglingués, son William Burroughs grandeur nature (auteur phare pour certains d’entre nous, dont nous découvrions la trogne et la dégaine) ; revoir les nuages mouvants de My own Private Idaho, le visage d’ange de River Phoenix, le feu de camp et sa déclaration d’amour maladroite et si belle, la danse avec la lampe d’Udo Kier ; revoir la longue marche de Gerry, la mer de sel, sentir le soleil et le désespoir ; revoir la beauté et la terreur dans Elephant et déambuler encore dans les couloirs du lycée, selon un schéma dont le dessin, en bonne place dans l’expo, figure un éléphant… Dans le système et en dehors, à Hollywood et à Portland, Gus Van Sant essaie des formes, tente des hommages voire des remakes (Psychose en remake quasi plan par plan), il n’y a pas une unité dans son cinéma, quelque chose que l’on dirait «d’auteur», c’est plutôt un caléidoscope, puzzle ou collage, qui dit d’où il vient (la beat génération, Ginsberg, la pop, le cinéma européen, Citizen Kane mais aussi le mainstream…) et où il voudrait retourner. Pour retrouver l’essence d’un monde disparu, mais aux traces tenaces.