Les indices affectifs de Suzanne Lindon

Seize Printemps (lire ici notre chant d’amour) est le premier long-métrage de Suzanne Lindon et l’un de nos coups de cœur en cette reprise si attendue. La scénariste, réalisatrice et actrice a accepté de jouer les Petits Poucets pour BANDE À PART : dans le cadre de notre partenariat amoureux, elle nous dévoile dix indices affectifs qui jalonnent ce film si soucieux des détails et nourrissent sa charge émotionnelle.

1. Le vinyle de La dolce vita de Christophe

« Lorsque j’ai rencontré Christophe, j’avais 11 ans, je lui parlais de ses chansons et il m’a dit que si je voulais danser un slow un jour avec un garçon, il y avait La dolce vita. Ça a été le premier morceau que je savais vouloir dans le film, et le premier vinyle que j’ai eu. Mais je ne pouvais pas l’écouter, car je n’avais pas de platine. Christophe est la bande originale du personnage, ce qu’il écoute. Vincent Delerm, celle du film, ce que Suzanne ressent. D’ailleurs, sur cette photo, il y a le visage de Vincent, sur ma nouvelle platine. J’ai rencontré Vincent Delerm dans un café pour lui proposer de créer la musique du film. Comme il est très fort, il est rentré chez lui sans le scénario, juste avec ce que je lui avais raconté de l’histoire et du personnage, et il m’a envoyé un thème au piano. C’était le thème du film. En studio, lorsqu’on l’a enregistré, je le regardais jouer du piano sur mes images et j’étais émue. Il m’a sorti un texte de sa poche et m’a proposé de le chanter. C’était la première fois que je chantais devant quelqu’un, j’avais très peur et c’est devenu la chanson du film. Vincent et moi avons eu l’idée de sortir la bande originale aussi sous forme de vinyle et quand les disques sont arrivés, Vincent m’a donné rendez-vous chez lui. Il m’en a donné un et puis une très grosse boîte emballée comme un cadeau. J’ai ouvert et c’était une platine. Il avait deviné… C’est un cadeau que je n’oublierai jamais. »

2. La fausse affiche

« D’abord, il a fallu pour le film que je fasse jouer aux acteurs une pièce de théâtre qu’ils devaient répéter. Marivaux, immédiatement. Parce que Marivaux a changé ma vie un jour, que j’ai écouté les mots, qu’ils ont résonné différemment. J’avais 15 ans lorsque j’ai découvert ma première pièce de lui, et c’est sans doute ce qui m’a fait écrire ce film. Ce qui m’a fait rôder autour d’un théâtre, ce qui m’a fait regarder les hommes parfois plus que les garçons de mon âge. J’avais envie de dire les mots de Marivaux, de ressentir tout ce qu’éprouvaient ses personnages. De vivre ce qu’ils vivaient. Je crois que c’est lorsque je l’ai découvert, que j’ai réussi à avouer (à moi et aux autres) que j’avais envie de jouer la comédie, même si je le ressentais déjà très fort, et depuis toujours. C’est ce qui m’a fait oser et c’est en cela, je crois, que Marivaux a changé ma vie. À mes acteurs, il fallait donner de faux noms. Et là, je me suis amusée. Le nom de Rodebarre est le nom de jeune fille de ma grand-mère, celle qui est allongée sur la plage sur cette photo. Le nom de Frey, c’est celui de Sami Frey, qui joue David dans César et Rosalie ; c’est un film qui me bouleverse et que j’avais demandé à Arnaud Valois de voir avant de tourner. Et celui de Pope est le nom du personnage de River Phœnix dans Running on Empty de Sidney Lumet. Ce film a changé ma vie. Je me souviens de la première fois que je l’ai vu, dans le salon de l’appartement avec mon père et mon frère. Ils connaissaient le film, ils l’avaient beaucoup aimé. À la fin, pendant le générique, mon frère, au bout de quelques secondes, m’a demandé quelque chose. Je ne lui ai pas répondu. Il m’a posé la question plusieurs fois, toujours sans obtenir de réponse. Il s’est approché de moi et il m’a vue. Je pleurais trop, je ne pouvais pas lui parler. Mes larmes étaient salées et lourdes, et je ne voyais plus rien. Je mordais la télécommande pour essayer de me calmer. Je me souviens de ce que j’ai ressenti. Je ne faisais plus aucune différence entre ce qui était réel et ce qui était fictionnel. Je voulais retrouver la famille du film, je voulais partir aux États-Unis pour trouver River Phœnix, je voulais vivre avec eux, partir sur les routes avec eux. Le film m’a accompagnée longtemps. Et encore aujourd’hui, parfois, cette famille de cinéma, je la considère encore comme la mienne. J’ai commandé sur Internet cette photo de River Phœnix en noir et blanc que j’ai collée dans ma chambre et que j’ai eue au-dessus de ma tête pendant que j’écrivais le film. »

3. À nos amours

« Quand je suis née et qu’on a décidé que je m’appellerais Suzanne, c’était aussi pour ça. Pour ce personnage et ce film-là. Quand j’ai compris que je voulais être actrice, et que je voulais le faire tôt, que je ne voulais pas attendre, c’était en la découvrant elle, Sandrine Bonnaire, libre. Quelqu’un du film avait offert à mes parents l’affiche de Maurice Pialat, dont le film, à l’époque, s’appelait Suzanne. Et mon père, pour me faire une surprise, avait encadré cette affiche et l’avait accrochée dans ma chambre chez lui. Elle était en face de mon lit et c’est l’affiche que j’ai regardée le plus de ma vie. J’ai grandi, pleuré, aimé, embrassé, dormi et mangé devant pendant dix ans. Dans mon film, il me la fallait, comme un souvenir de tout ça. »

4. Danse

« Sur ce petit film vidéo que je regarde sur mon ordinateur, j’ai cinq ans. Ma professeure de danse était déjà Catherine Lenouvel. C’est elle qui m’a fait découvrir tout ce qui m’inspire aujourd’hui : Pina Bausch, les spectacles de James Thierrée, la musique, la mise en scène. Je crois qu’elle m’a appris à être libre et aussi à me tenir droite ! Quand j’ai compris qu’il fallait que les deux personnages de mon film aient une sensualité à eux, un langage qu’ils partagent, quelque chose d’unique, mais qui serait aussi universel, j’ai pensé à elle et à son univers pour m’aider. Nous avons créé ensemble les chorégraphies du film dans le jardin de sa maison de L’Haÿ-les-Roses. Catherine m’a toujours connue, elle sait comment je bouge, comment je marche, comment je tombe même. Je voulais qu’elle soit là. Je voulais qu’Arnaud la rencontre. Et ils se sont adorés. Cela m’a donné beaucoup de force. »

5. Costumes

« Tous les costumes sont des vêtements de ma vie. Ils ont tous une résonance pour moi. Je m’habille toujours pareil. J’ai toujours le même jean et sans lui j’ai l’impression d’être toute nue. Je suis superstitieuse et les vêtements sont la cible numéro un de mes superstitions. Il me faut du rouge, d’où mon gilet en angora qui était toujours sur le plateau et que je mettais entre les prises, même quand il ne jouait pas. J’avais besoin d’avoir des vêtements qui ont appartenu à des gens que j’aime. Toutes les chemises du film étaient celles de mon grand-père. Celles d’Arnaud Valois, la mienne, celle de Frédéric Pierrot. Tous ces vêtements sont ceux de ma vie, certains que je mets, d’autres pas, mais ce sont tous des vêtements qui étaient dans ma penderie lorsque j’avais 16 ans. J’ai hésité à les mettre avant d’aller au cinéma avec un garçon, avant d’aller à une fête avec mes copines, avant de passer l’oral du bac. Je voulais garder une trace de ça. »

6. Diabolo grenadine

« Je ne bois pas d’alcool, je ne fume pas, je n’ai jamais pris de drogue de ma vie et j’ai toujours eu peur que tout le monde trouve ça chiant. Mais je n’ai jamais pu me forcer. Alors, très vite, il a fallu que je trouve une boisson un peu festive, plus marrante que de l’eau, plus normale que de l’alcool. Et puis, j’adore le sucre. Depuis mes 16 ans, je ne bois que ça. C’est rouge et ça pique. C’est gai et c’est frais. C’est comme l’adolescence, le diabolo grenadine. C’est très vite devenu ma marque de fabrique : si un diabolo traînait sur la table du café en face de mon lycée, mes copines s’installaient parce qu’elles savaient que j’étais là. Et puis, je trouve ça cinégénique. Et il y a Diabolo menthe… »

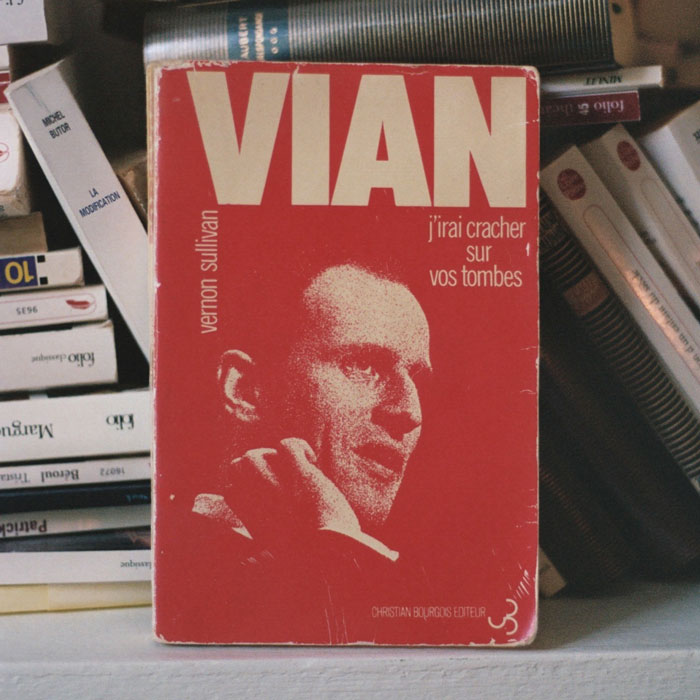

7. J’irai cracher sur vos tombes

« Quand j’avais 16 ans, j’ai découvert un bouquiniste dans mon village de vacances et je flânais tous les après-midi là-bas. Toutes les couvertures de livres me fascinaient, car elles étaient d’époque. En lisant des vieux livres, j’avais l’impression de voyager dans le temps. De passer mon été dans les années 1970 ou 1980. Je fantasmais. Dans les rayons, il y avait un livre rouge, avec le visage de l’auteur dessiné dessus en très gros et le nom de Vian, avant même le titre. C’est le titre d’ailleurs, qui m’a fait acheter le livre. J’irai cracher sur vos tombes, j’ai trouvé ça beau, j’ai aimé tout de suite. En rentrant chez moi, je me suis mise à le lire, à le dévorer plutôt. Je me rappelle ne pas avoir levé les yeux entre le commencement et la fin. Le lendemain, le livre me manquait et je l’ai relu. Cela a duré sept jours. Tous les jours après la plage, je relisais les mots de Boris Vian, sans vraiment les comprendre, sans y voir la cruauté, la violence. Mais j’y voyais l’adolescence. Ça ne s’explique pas, c’est une histoire d’atmosphère. J’aimais bien l’idée que, plus tard, je raconterai à mes enfants qu’à 16 ans, je lisais J’irai cracher sur vos tombes. Quand, dans le film, il a fallu choisir le livre que mon personnage lirait, la couverture m’est apparue, et puis le nom de Vian avant même le titre… »

8. Le dessin de mon grand frère

« C’était le soir de Noël 2018. Mon scénario était écrit, il était secret, personne ne savait trop pourquoi, quand ou comment je l’avais écrit. La seule chose que l’on savait peut-être autour de moi, c’était qu’il existait vaguement. Dans la vie, j’ai un confident. Celui à qui je fais confiance, à qui je raconte tout sans avoir peur de rien. C’est mon grand frère. Il savait que j’avais écrit ce film. Il savait vaguement de quoi cela parlait, il avait surtout compris d’où cela m’était venu. Sans que j’aie à lui expliquer. J’adore cela dans la vie. Quand les choses se devinent, se comprennent, sans qu’elles s’expliquent. Mon frère savait plus ou moins que dans mon récit, il y avait une histoire d’amour autour d’un scooter. Il ne savait pas bien comment pourtant. On est une famille rock and roll. Géniale, mais rock and roll. Les réunions de famille sont rares, les Noëls se font souvent au restaurant ou même parfois dans des cabarets. On se regroupe comme on peut, on offre les cadeaux dès qu’on arrive et on crie tous très fort à table. Mais il est de tradition que les cadeaux soient ressentis. Avec mon frère, on s’offre souvent des choses que l’on trouve ou que l’on fabrique. Le soir de Noël 2018, nous étions dans un bar de Montparnasse, tous réunis. Mon frère est arrivé avec des paquets et il m’a donné le mien. Avant que je ne l’ouvre, il m’a dit : « C’est ce que j’ai imaginé. J’ai peut-être faux, mais joyeux Noël ! ». J’ai ouvert mon paquet et j’y ai découvert un dessin. Un scooter, avec un garçon et une fille dessus, sans visage, sur une route, Seize Printemps écrit au-dessus d’eux. J’ai souri, puis j’ai pleuré un peu. C’était la première fois que j’avais l’impression que mon film existait dans la tête de quelqu’un d’autre, ailleurs que dans la mienne. Et j’étais tellement heureuse et fière que ce soit dans celle de mon frère. J’ai gardé ce dessin et lorsque l’on a tourné les scènes d’appartement qui se passaient chez moi, dans mon vrai appartement de famille, je n’ai pris qu’un seul objet de ma chambre que j’ai voulu emporter avec moi, pour le regarder le soir avant de me coucher ailleurs, comme une superstition. C’était son dessin. »

9. Mes amies chéries

« Jeanne, Louise, et Pauline. Toutes les quatre, nous sommes les meilleures amies du monde. On s’est rencontrées en seconde, dans la cour d’Henri IV, le jour de la rentrée. Tout était génial. Ensemble, on a pris un nombre incalculable de cafés au bar du lycée, on a séché un nombre incalculable de cours, on a copié un nombre incalculable de fois. Ensemble, on a parlé de tous les garçons qui nous plaisaient, de toutes les fois où ça a marché et encore plus de celles où ça n’a rien donné. Tous mes souvenirs avec elles, je les chérirai longtemps. On a grandi ensemble. Lorsque j’ai écrit le film, je connaissais déjà Louise, mais pas Jeanne, ni Pauline. Et pourtant, c’est comme si je les avais déjà imaginées. Quand je pensais aux copines de la Suzanne de Seize Printemps, c’était elles. Un matin, je me rappelle, je cherchais encore qui allait jouer le rôle de Murielle, ma copine de classe dans le film, et j’ai pensé à Pauline. Je l’ai appelée, et elle, toujours dans la lune, n’a pas tout de suite compris. Elle est venue chez moi, son texte appris, et on a passé une scène ensemble. Elle était géniale. Depuis, dans la bande, tout le monde l’appelle Murielle. Jeanne et Louise ont été là tout le temps, avec moi, comme mes anges gardiens. Pendant la scène de la boum, je les connais tellement par cœur que mes seules indications de mise en scène et mes seules directions pour les autres acteurs étaient : « Soyez naturels, amusez-vous. Faites tout comme Jeanne et Louise. » Elles m’ont donné de la force. Elles m’en donnent toujours.

10. L’impasse des quinze printemps

« Depuis que je suis petite, dans mon village de vacances, je passe devant cette impasse et sans trop m’expliquer pourquoi, je sais que je l’ai toujours aimée. C’est une voie privée avec des maisons aux volets verts, roses, et bleus. C’est sûrement le seul endroit de l’île où des volets sont roses. Petite, j’avais décidé de me promener seule, sûrement pour la première fois, sans connaître les chemins de cette île, et mon instinct m’a guidée vers cette impasse. Je suis superstitieuse et j’ai aimé cet endroit dès que j’y suis arrivée. Au milieu de l’impasse, il y a un grand arbre et un puits. Je me suis fait la promesse que cet endroit serait mon porte-bonheur. Je me suis fait la promesse d’y retourner pour me consoler dès que j’aurais du chagrin. D’y venir pour me donner du courage. C’est l’endroit où je me recueille, où je me confesse. C’est là-bas que j’ai embrassé un garçon pour la première fois. C’est là-bas que j’ai fait les vœux les plus importants de ma vie. C’est un endroit dans lequel j’ai confiance. Quand j’ai écrit mon film, pendant longtemps, il n’avait pas de titre. Et puis un jour, comme ça, j’ai trouvé Seize Printemps. Cela résonnait avec l’histoire, avec l’idée que je me faisais de l’adolescence, de ses saisons, de son ennui, de ses couleurs. Et puis, j’avais confiance en ce titre, il me semblait familier, il me ressemblait, me rassurait. L’été qui a suivi, je suis passée à vélo devant l’impasse. Je m’y suis arrêtée juste pour la regarder, et j’ai eu la sensation de trouver quelque chose. Comme si je savais qu’il y avait là une réponse à une question que je me posais. J’ai levé la tête et j’ai vu « impasse des quinze printemps ». Presque mon titre. J’ai continué de rouler et je me suis dit qu’à partir de là, le seul endroit dans lequel je pourrais me sentir plus en confiance que dans cette impasse, ce serait sur mon plateau de tournage. »