Lutherie, cinéma et cie

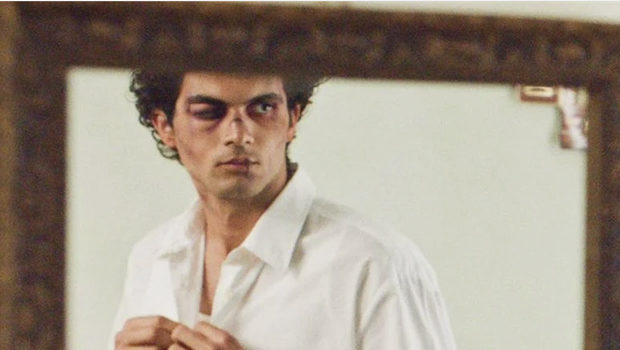

Entretien avec François Ettori, archetier et acteur dans Les Musiciens

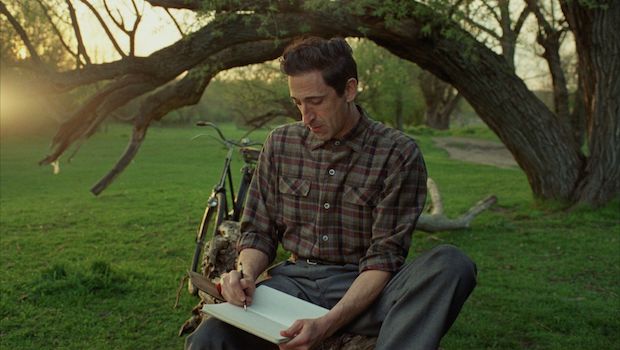

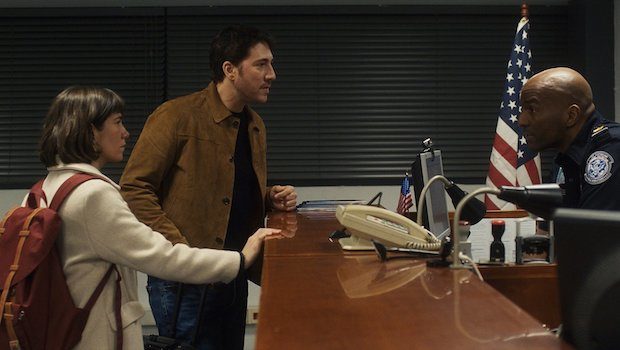

François Ettori est luthier et archetier. Dans son atelier, situé 80 rue de la Villette dans le 19e arrondissement de Paris, il passe le plus clair de son temps à concevoir des archets avec une minutie exigeante. Ce métier artisanal requiert une patience rare, un savoir-faire hérité des temps anciens. Dans le formidable Les Musiciens de Grégory Magne, en salle le 7 mai, pour lequel lui et son collègue Thibault Pailler ont conçu les Stradivarius que l’on voit à l’image, il incarne… un luthier, face à Valérie Donzelli, Frédéric Pierrot, Marie Vialle, Emma Ravier, Daniel Garlitsky et Mathieu Spinosi – ces quatre derniers étant à la fois acteurs et musiciens. Une première expérience devant la caméra, qui nous a conduits à proposer cette conversation sous la forme d’un feuilleton (épisode 2 à lire dimanche 4 mai). Pour le plaisir d’évoquer les joies des plateaux de cinéma, un métier méconnu – celui d’archetier -, de « spiraler » et attraper au passage le point de vue de cet artisan sensible sur le génie de la Renaissance, la mythologie associée au Stradivarius ou son rapport à la culture.

Tout est venu d’une conversation informelle avec Grégory Magne. On échange dans mon atelier sur le cinéma et la musique classique, une partie de l’équipe de production est là, l’ambiance est plutôt détendue. J’explique que, pour moi, le chef-d’œuvre du genre est Un cœur en hiver de Claude Sautet, mais pas pour la musique ni le rapport à la lutherie…. Simplement pour l’histoire, l’émotion qu’elle dégage et la puissance de jeu des acteurs. J’ai vu le film pour ce que je croyais être son sujet et me voilà chialant sur mon canapé parce qu’un type ne sait pas être à l’autre, l’aimer…. J’ajoute que le travail des mains d’Emmanuelle Béart sur le violon est invraisemblable comme souvent au cinéma, si j’ose dire (pour un spécialiste, il est extrêmement désagréable de voir à l’écran un geste inadéquat) – je me souviens de flics énervés par la caricature cinématographique, d’amis médecins exaspérés par les plans hospitaliers, etc. Je termine en proposant d’accueillir l’acteur qui interprétera le luthier quelques jours pour accentuer le naturel de ses mouvements. J’ai souvenir d’un Daniel Auteuil un peu « empoté » dans cet exercice, malgré la volonté de faire vrai et la beauté du décor. Tout cela n’est pas à proprement parler une critique de son jeu et je sais mieux que personne la difficulté d’être naturel dans des gestes qu’un professionnel réalise depuis trente ans. Grégory sourit et me demande si je veux incarner le luthier… J’ai l’impression que tout le monde se tait, je suis décontenancé et réponds : « Appelle mon agent ». Tout le monde se marre, je le rappelle deux jours plus tard, demande à passer une audition (plus pour moi que pour lui, parce qu’il n’a pas l’air de douter), je m’y rends, suis catastrophique et engagé.

J’aurai tourné trois jours en tout. Je pense que c’est à la fois l’une des plus belles expériences de ma vie, mais aussi une des plus dangereuses. Un acteur de cinéma, pour ce que j’en ai compris, est une personne à qui l’on réserve des trains, des taxis, des hôtels, des restos, et pour qui le bien-être est au centre de toutes les énergies d’un plateau. Vous êtes maquillé, coiffé, cajolé en permanence, et tout semble normal. On vous dit continuellement que vous êtes super, que votre performance est parfaite (même si vous devez la refaire plusieurs fois), vous échangez au déjeuner avec d’autres comédiens ultraconnus ou du moins ultrarespectés et tout cela paraît naturel, évident. Je n’étais objectivement pas préparé à cela, et quand je me suis retrouvé, le soir, sur le quai de la gare de Reims avec ma valisette et mon anonymat… j’ai éprouvé un vrai sentiment de solitude et de malaise. Comme une descente de came.

Je n’ai pas connu d’expérience plus narcissisante que celle-là. Je présume que les acteurs sont soit fous, soit extrêmement forts. J’ignore si j’appartiens à la première catégorie, je suis certain de ne pas faire partie de la seconde.

Il y a enfin, et peut être surtout, le rapport à l’équipe technique. Pour l’artisan que je suis, ce fut une découverte incroyable. La quantité de métiers sur un même lieu est fascinante, la capacité de chacune et chacun à s’articuler sidérante. Pour un type qui a passé les trente dernières années de sa vie seul face à l’établi, le contraste est vertigineux. C’est une machine parfaite avec l’huile des régisseurs(seuses). On en parle un jour, de ces gens ?!

Un plateau est une image agrandie de la société, cela fonctionne comme un accélérateur de particules. Tout est plus grand. C’est une hiérarchie très précise et très pensée, avec un ordre social totalement vertical. On dirait l’organisation politique d’Aristote au sens où chacun est à sa place en fonction de ses aptitudes présupposées. C’est une articulation entre le ridicule et le nécessaire.

De cette expérience, il ne me reste qu’une seule vraie image (à part, bien sûr, la bienveillance et le talent de Grégory dans sa direction des comédiens, lui qui déteste la brosse à reluire). C’est ma première scène et elle est collective, nous sommes huit sur le plateau en début d’après-midi. J’observe le tournage depuis le matin et je commence à regretter d’avoir dit oui. Je ne suis censé dire que deux mots, mais ce sont ceux qui font le ressort comique de la scène. Je n’y arrive pas vraiment.

À la troisième prise, Frédéric Pierrot, qui n’interagit pas avec moi à l’écran, me regarde comme si nous étions dans le même cadre. Il me lance une répartie muette, un regard. Il joue avec moi. Au football, on appelle ça une passe décisive. J’en retiens donc cela : au cinéma, on ne peut exister que par l’autre.

Non, pas du tout, j’ai vécu le moment comme une jolie récréation. J’ai bien conscience d’avoir été quelques jours « privilégié », au sens de la rareté de l’expérience. J’avais bien compris qu’elle était éphémère, j’ai eu besoin de quelques jours pour redescendre de cette intensité, mais globalement, j’ai un loyer à payer, une famille à nourrir comme tout le monde.

Après le tournage, tous les gens avec qui je suis resté en contact me parlent de cette petite mort. Je comprends, il me semble bien l’avoir ressentie aussi. Cela m’a semblé plutôt réconfortant de retourner à mes archets. Le décalage avec les autres membres de l’équipe est là. Il faudra qu’ils réinventent des histoires, que des énergies techniques, artistiques, financières se mettent en place pour qu’une autre aventure se crée.

Quant à moi, j’ai vu, j’ai concouru, et suis reparti avec le petit sourire aux lèvres de l’intrus, content du coup pendable, rien de plus.

Le film, aussi juste soit-il, « fantasme » ce qu’est la musique, ce qu’est le luthier, fantasme à peu près tout, mais c’est le rôle d’un film de fantasmer ou interpréter une réalité dont la vérité n’appartient d’ailleurs pas davantage aux réalisateurs qu’à leurs protagonistes véritables.

J’aurais pu, au regard de la narration, me sentir comme un traître par rapport à ma profession. Mais la narration n’est ni le thème ni le sujet. Le film ne parle pas de musique et encore moins des luthiers. Il parle de la dette que les enfants ont à l’égard de leurs parents. Le poids des morts, c’est là le sujet.

Une fois la question intégrée pour moi, il a été très facile de regagner mes pénates.

C’est effectivement un aspect très fort du film, ce rapport entre les êtres pour faire « œuvre ».

Dans la réalité, je connais surtout des quatuors qui ne peuvent plus se supporter ou se jalousent. Mais même les tensions négatives peuvent être productives. Vous noterez que cela aussi est mis en valeur dans le film. Le personnage de Valérie Donzelli veut régler une dette virtuelle à l’égard de son père à travers l’achat d’instruments et la « mise en vie » d’une musique. Les musiciens, quant à eux, dans ce scénario comme souvent dans la vie, cherchent à dépasser des amours déçues, des rancœurs, des jalousies, par l’exécution d’une partition.

Ce rapport à cette harmonie ne constitue pas chez moi une motivation, bien qu’il me touche comme narration. Les conflits m’ennuient, c’est probablement pour cela que j’ai choisi l’artisanat, pour m’éloigner des gens. Quant à ce qu’ils font de mes instruments, cela m’indiffère totalement, pourvu qu’ils les respectent. Ce qui me motive, c’est faire mieux avec l’archet à venir qu’avec le précédent. Ce qui me gargarise, ce sont les compliments d’un bon musicien, parce que seuls ces derniers peuvent amener l’objet à ses limites. Le sentiment du travail bien fait, en somme.

J’aime aussi beaucoup les matériaux et la diversité des techniques ; j’aime encore plus l’intelligence nécessaire à la réalisation. Mes contemporains doués sont tous brillants, souvent cultivés et, avouons-le, un peu maniaques aussi.

J’utilise de l’ivoire de mammouth (qui a donc plusieurs milliers d’années) pour éviter le trafic d’éléphants, de l’argent, de la soie, du crin de cheval, de l’ébène, et le roi des arbres : le pernambouc, tout cela est d’une rareté incroyable et à certains égards m’oblige. J’ai conscience également qu’entre la raréfaction des essences (dont les archetiers ne sont aucunement responsables) et les interdictions diverses, je fais partie des derniers ad vitam d’une profession que je ne pourrai jamais transmettre, même à mes gosses. Cela aussi m’oblige, voire pèse des tonnes parfois. Que chaque bout de bois soit le dernier. Qu’il y a des siècles de culture professionnelle derrière moi et rien devant.

J’ai ressenti cela aussi pendant le tournage : l’envie de ne pas tout gâcher par mon inexpérience ou mon incompétence. Le sentiment que, comme dans mon métier, votre action à une portée plus lointaine que votre personne.

(Partie 2 de l’entretien à lire sur BANDE À PART dimanche 4 mai)