Le rouge à l'écran

Elle capte le regard, anime l’âme ou suscite l’effroi. Promenade aux cœurs de films où la couleur rouge est reine.

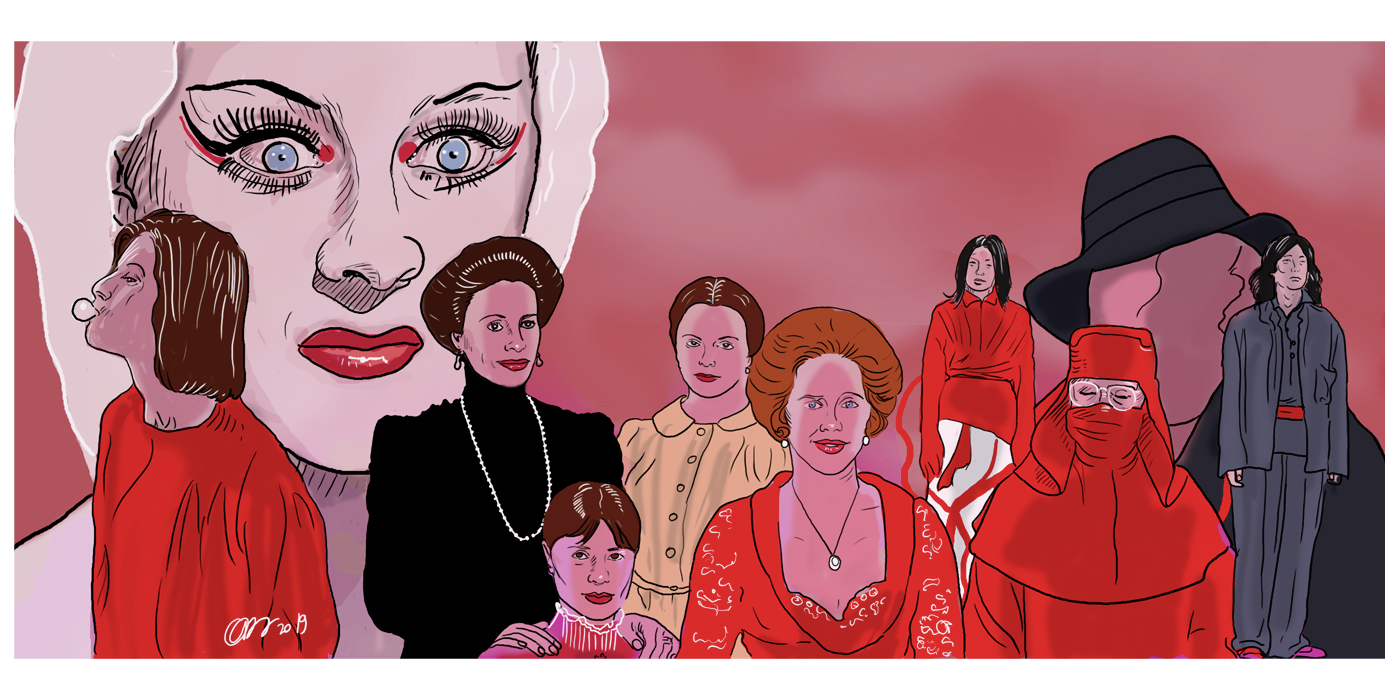

Les Chaussons rouges de Michael Powell et Eric Pressburger (1948)

Comme toute couleur, le rouge présente une symbolique antinomique. Il signifie autant la force vitale que la puissance létale. Il est l’amour passion, la pourpre des Césars, le Saint-Esprit des chrétiens, mais aussi le feu des volcans, celui de la haine et de la violence. Il représente la détermination révolutionnaire, le pouvoir judiciaire, le feu sacré, mais s’emploie également pour souligner le sang répandu, afficher l’interdit, renvoyer à l’enfer et à la mort. Dans le conte de Hans Christian Andersen (1845), le rouge usé des chaussons de la petite Karen évoquait la pauvreté et le malheur de cette enfant soudain orpheline. Elle était peu après recueillie par une vieille femme riche, qui la dotait aussitôt d’une nouvelle paire de chaussons rouges, faite sur mesure. Puis l’enfant, si soudainement gâtée, rencontrait un mystérieux soldat à la barbe rousse, qui trouvait les chaussons « parfaits pour danser ». Karen était dès lors sous l’emprise d’une danse sans fin, qui allait lui coûter la vie, mais qui permettait aussi à son âme de s’envoler au paradis, où tout le monde ignorait l’existence des chaussons rouges.

Cette symbolique de la vanité des choses terrestres fut reprise, d’une manière moins cruelle (Karen convainc un bourreau de l’amputer de ses pieds), mais beaucoup plus flamboyante par Michael Powell et Eric Pressburger pour leur adaptation cinématographique de 1948. Ils firent de la petite paysanne une danseuse (rousse) qui doit choisir entre l’amour sincère de son mari, compositeur à succès, et sa passion pour la danse, encouragée par son Pygmalion, l’imprésario des Ballets Lermontov, en outre chimériquement épris d’elle. Alors qu’elle est sur le point de reprendre son premier grand triomphe, Le Ballet des chaussons rouges, elle est littéralement transportée par ces derniers jusqu’à la gare où son mari, résigné, attend un train. Ses escarpins doivent alors respecter la conclusion du texte d’origine et la symbolique occidentale de leur couleur, puisqu’ils l’entraînent dans une chute mortelle sur la voie ferrée, alors que son mari pressentait son retour et se précipitait vers elle. Le rouge de toutes les passions humaines, à la fin de ce très beau film, ne pouvait que s’éteindre violemment pour celle qui s’approchait trop près du feu divin. A fortiori quand l’art retenu était celui de la danse, l’art le plus ancien des humains, qui a parfois l’outrecuidance de les autoriser à s’élancer vers la transcendance.

Michel Cieutat

Cris et chuchotements d’Ingmar Bergman (1972)

Le rouge domine cette œuvre sèche et austère, trente-deuxième long-métrage du prolifique Ingmar Bergman. La couleur de la violence, du sang, de l’émotion vive, recouvre les murs, sols, rideaux, meubles, linges et vêtements, pour exacerber l’agonie d’Agnès (Harriet Andersson), gangrenée par un cancer. Les étoffes blanches et noires n’en ressortent que plus fortement, évoquant un damier humain fatal, dont les êtres deviennent les pièces rigides et si faibles. La fêlure, la souffrance, la mort.

Les antagonismes s’affrontent dans ce décor vermillon. La rage, la rancœur, le malaise suintent de toutes parts. Incarnées par Harriet Andersson, Ingrid Thulin, Liv Ullmann et Kari Sylwan, quatre femmes sont les piliers de ce drame en manoir. Trois sœurs et une servante. Trois bourgeoises et une femme du peuple. Trois consanguines à vif et une vigie qui veille. L’implacabilité des conventions éclabousse, de l’automutilation intime que s’inflige Karin (Ingrid Thulin), pour ne plus subir sexuellement son mari, à la tentative de suicide à l’arme blanche de l’époux de Maria (Liv Ullmann).

Un travail d’orfèvre pour les décors et les costumes signés Marik Vos-Lundh, et pour les images de l’illustre chef-opérateur Sven Nykvist. Ce dernier empocha l’Oscar de la meilleure photographie en 1974, et le film décrocha le Grand Prix technique du Festival de Cannes 1973. Du rouge en or !

Olivier Pélisson

Dolls de Takeshi Kitano (2003)

Présenté à la Mostra de Venise en 2002, Dolls est certainement l’un des films les plus intimes et mélancoliques de Takeshi Kitano. En guise de fil rouge (au propre comme au figuré), le réalisateur japonais utilise l’image d’un couple étrange qu’il avait croisé à Tokyo : un jeune homme et sa compagne attachés à l’aide d’une corde vermillon arpentent les rues, tandis que les autochtones les traitent de « mendiants errants ». Dans la même idée, le film introduit un extrait de spectacle de bunraku de Monzaemon Chikamatsu, où des amoureux sont représentés par des poupées de grande taille narrant la parabole de l’amour qui enchaîne, transformant littéralement les amants en marionnettes. La couleur rouge omniprésente irrigue le film construit comme un film à sketchs des années fastes du cinéma italien, où chaque récit présente les souffrances passionnelles avec une émotion à fleur de peau. Kitano livre avec tact son regard empreint de pudeur, où la beauté des décors naturels, évoluant au gré des saisons, définit un système philosophique : l’amour est semblable à la nature qui éclot, fleurit et décline. Il s’empourpre d’un feu sublime et suit une courbe décroissante aussi belle que tragique. Plus encore, au pays du soleil levant, dont le drapeau possède en son centre un magnifique cercle écarlate, le mot « rouge » (aka) correspond à la définition « d’un gros feu qui brûle ». Le même mot s’apparente tout autant en japonais à la signification « du parfait inconnu » et « du mensonge évident ». Kitano s’est ainsi inspiré d’une équation étymologique, où l’amour peut s’avérer soudain, ravageur, abstrait, contre-vérité et même éternel. Par ses niveaux d’interprétation multiples, Dolls donne à voir l’une des plus parfaites représentations du romantisme nippon.

Olivier Bombarda

Roeg en rouge

Rouge passion, rouge révolution, rouge éros, rouge sang… Voilà une couleur qui a su se rendre essentielle au cinéma, tous genres confondus ! Avec puissance, souvent ; avec outrance, parfois. Tout amateur de films fantastiques ou d’horreur en a ainsi, forcément, les rétines barbouillées. Pourtant, ne serait-ce pas dans la parcimonie que l’évocatrice couleur est la plus efficace ? Si on pense « rouge », ce ne sont en effet pas les hectolitres de sang éclaboussant moult joyeusetés gores qui s’imposent spontanément, mais plutôt les œuvres « pointillistes ». Grand-papa Hitch a ouvert la voie avec Pas de printemps pour Marnie ; ses apôtres les plus inspirés ont notoirement retenu la leçon en teintant intelligemment certains de leurs opus — tels Dario Argento et Brian de Palma, ou Mario Bava avant eux.

Et puis il y a Nicolas Roeg. Comme le maître du suspense (Rebecca, Les Oiseaux), il s’empare d’un récit de Daphné du Maurier et, sous influence italienne, signe son chef-d’œuvre, Ne vous retournez pas, où le rouge du petit imperméable d’une fillette sert de trace visuelle, de masque, puis de révélateur.

Cette maîtrise chromatique, Roeg l’a rodée auparavant en tant que directeur de la photographie, et à ce titre, il faut encore citer ici, thématique oblige, sa contribution à un autre film iconique, à savoir Le Masque de la mort rouge (signé Roger Corman, d’après Edgar Allan Poe), avec l’érubescent Vincent Price.

Jenny Ulrich

Six femmes pour l’assassin de Mario Bava (1964)

Pour une génération de cinéphiles, la découverte du cinéma de Mario Bava s’est faite au début des années 1990 via l’émission Cinéma de quartier de Jean-Pierre Dionnet. Et parmi les premiers films présentés, Le Masque du démon et Six femmes pour l’assassin ont durablement marqué les esprits. Le Masque du démon pour son incroyable noir et blanc contrasté et Six femmes pour l’assassin pour sa palette baroque de couleurs. Et c’est majoritairement le rouge qui reste en tête après plusieurs visions, au cours des années, du somptueux giallo. En réalité, le réalisateur de La Baie sanglante parsème son jeu de massacre (un tueur masqué élimine les modèles d’une maison de couture) de rouge pendant la première demi-heure du film, pour abandonner presque complètement la couleur à l’exception de quelques scènes de meurtres (le sang d’une victime, un poêle rougeoyant…) pendant le reste du long-métrage. Ainsi, en parsemant de taches rouges costumes, objets, éléments du décor pendant cette première partie, le cinéaste imprègne durablement la rétine de son spectateur bien après la vision de son film. Velours, tentures, enseignes, pardessus, vernis à ongles, rouge à lèvres : ces éléments vermillon sont évidemment annonciateurs des meurtres cruels qui tissent la trame du film. Mais le rouge est aussi déposé sur des éléments incongrus, comme les téléphones (qu’on voit tout au long du film), des plumes fantaisistes ornant les bureaux ou des mannequins semblant observer (juger ?) une galerie de personnages faibles ou corrompus, créant immédiatement une atmosphère de malaise persistant. Le rouge devenant alors un élément fondamental de la narration, supplantant même un scénario classique de « whodunit », prétexte pour Mario Bava à une virtuose démonstration de mise en scène. Ce qui ne surprend guère dans la filmographie de ce grand cinéaste plasticien.

François-Xavier Taboni

La Liste de Schindler de Steven Spielberg (1993)

Mars 1943, la solution finale est lancée, le Troisième Reich achemine la population juive dans les camps d’extermination. Le ghetto de Cracovie est cerné par les loups. Ils portent un nom ou une insigne, comme leurs victimes. Il y a Amon Goeth le commandant, superviseur du camp de concentration. Et des centaines d’officiers SS qui travaillent sous ses ordres. Ils tuent d’une balle dans le crâne les travailleurs les moins efficaces et séparent femmes, hommes et enfants. Il y a, enfin, Oskar Schindler. À la tête d’une usine de métal émaillé, il est le plus rusé des loups : proche des hauts dignitaires nazis et des juifs acculés, il profite de l’avidité des premiers pour recruter les seconds. Jusqu’à sa rencontre avec une fillette au manteau écarlate.

Dans La Liste de Schindler, Steven Spielberg propose une variation du conte de Perrault, Le Petit Chaperon rouge. L’histoire ne se termine plus par un loup triomphant, repu des proies dévorées. Au contraire, Amon Goeth meurt assassiné pour les crimes qu’il a commis. Quant à Oskar Schindler, il tue le loup en lui. Cela se produit devant l’horizon d’un ghetto embrasé par des corps calcinés, dont les rares survivants devront mourir à Auschwitz. Au milieu de ce paysage apocalyptique en noir et blanc, une fillette. Elle est allongée sur une charrette parmi des cadavres. Morte, elle aussi. Elle représente le punctum cher à Roland Barthes : on ne voit plus qu’elle à l’image.

Jusqu’alors, elle n’avait été qu’un repère visuel pour Oskar. C’était une fillette adorable aux cheveux longs et à la tenue flamboyante, sûrement héritée d’une enfance choyée. Un passé malheureusement révoqué. Car, la première fois qu’il l’avait aperçue, elle errait seule sous la terreur des armes et luttait déjà pour sa survie.

Son décès transforme Oskar Schindler. Il comprend enfin le sens de la solution finale, cette extermination totale des plus fragiles comme des plus étincelants. La fillette au manteau rouge était tout cela à la fois, avant d’être brisée. L’incarnation d’une candeur. La promesse d’un avenir radieux. Alors Oskar Schindler emprunte aux frères Grimm la figure du chasseur et enterre sa part de monstruosité. Dorénavant, il sera un héros. Il achètera des juifs qu’il sauvera d’une mort certaine. Il utilisera son pouvoir pour faire « le bien absolu », comme le résume son ami comptable. Il se sentira coupable de ne pas avoir fait plus encore, mieux.

Qu’est-ce donc que ce manteau rouge, si ce n’est une ode à la vie ? Aux passions, à la colère comme à l’amour. La chaleur des sentiments humains, aussi destructeurs que valeureux.

Hélène Robert

Trois Couleurs : Rouge de Krzysztof Kieslowski (1994)

Le cinéaste polonais, à la manière d’un Bergman, construit chacun de ses films autour d’une problématique centrale, universelle et humaniste, qui va être le catalyseur de l’intrigue et de ses personnages. Après la série du Décalogue déclinant en dix chapitres les péchés capitaux, il convoque à travers sa trilogie Bleu – Blanc – Rouge réalisée en France en 1993 et 1994 un jeu formel de colorimétrie, tout en mettant en scène la devise du drapeau français (Liberté, Égalité, Fraternité).

D’abord, visuellement, chaque plan du film recèle au moins un objet de couleur rouge (une voiture, un mobilier, une toile tendue, les fauteuils d’une salle de spectacle…). Cette couleur habite chaque scène, et, saturée par la lumière du directeur de la photographie polonais Piotr Sobocinski, influe sur le personnage principal. Cette mannequin interprétée par Irène Jacob – que le cinéaste retrouve après La Double Vie de Véronique – pose lors d’un shooting face à une grande toile de fond rouge. Son visage s’en détache telle une figure innocente qui émerge d’un arrière-plan tumultueux. La violence liée à cette couleur vive est bien présente dans le récit. Cette femme renverse, au début du film, un chien avec sa voiture. On ne voit pas le sang du chien, mais le rouge qui apparaît par ailleurs est comme sa représentation indirecte.

La femme, envahie par la culpabilité, se rend chez le propriétaire du chien (Jean-Louis Trintignant), qui se révèle être encore plus coupable qu’elle, fautif d’espionner les conversations téléphoniques privées de ses voisins. Le vieil homme finit d’ailleurs par se dénoncer lui-même. La couleur unifie les plans, tel un motif récurrent qui entreprend une sorte de circulation entre les personnages. Le rouge est un trait d’union formel entre les individus. Une force cosmique s’en dégage, ce qui rejoint les interrogations obsessionnelles du cinéaste (comment les gens se rencontrent, tombent amoureux, vivent et meurent).

Élément visuel, lié à la culpabilité, le rouge est aussi associé, comme dans le drapeau français, à la fraternité. La rencontre entre la mannequin et le vieil homme est mystérieuse. Il s’en dégage un lien désintéressé. Le film prend alors le chemin d’une romance platonique, centré sur cette fraternité d’âmes qui traverse les barrières du temps et du sexe. Malgré l’absence de luxure, le rouge représente une fraternité sulfureuse et bouillonnante, notamment lorsque le tandem se retrouve à la fin du film dans une salle de spectacle entièrement rouge. Et à la toute fin, nous retrouvons le visage de l’héroïne sur un fond rouge (celui d’un blouson), image similaire au cliché inaugural du photographe de mode, utilisé pour une publicité sur un panneau d’affichage, qui était alors comme un présage à ce qui allait se produire. Le rouge devient ainsi la couleur du destin, cristallisant tout ce que le film transmet sur le mystère de l’existence.

Benoit Basirico