Documentariste des problématiques sociales contemporaines, Bertrand Hagenmüller renouvelle son intérêt à l’égard de la santé avec Les Esprits libres. Une joyeuse galerie de portraits de soignants et patients, un temps délestés du carcan de l’EPHAD.

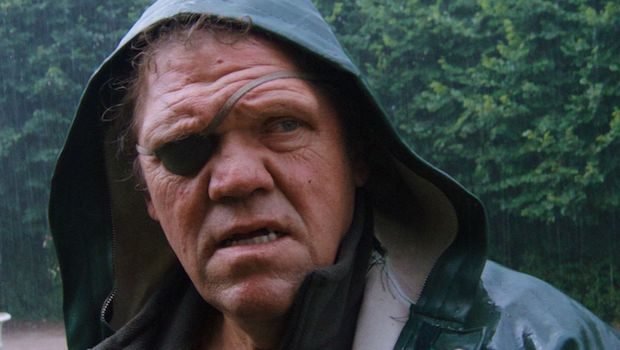

Il suffit de regarder la séquence inaugurale des Esprits libres pour comprendre que nous serons les témoins d’un monde à part. Il ne pleut pas, pourtant des parapluies, tous rouges, sont ouverts au ciel et au vent. Des gens jeunes et âgés dansent en les tenant gaiement à la main.

S’ils avaient été filmés en plongée sous une pluie battante, pressés de rentrer se mettre à l’abri, l’inspiration aux Parapluies de Cherbourg (Jacques Demy, 1964) aurait été flagrante. Mais à mesure que le documentaire de Bertrand Hagenmüller se déploie sous nos yeux, il apparaît de plus en plus délicat de le comparer à toute autre œuvre. Car peu de films reposent sur l’improvisation d’acteurs qui ne le sont que par intermittence. Ces « esprits libres » sont des patients et des soignants. Lorsqu’ils sont sur scène à jouer la comédie, ils deviennent des interprètes. Mais dès que la maladie d’Alzheimer se rappelle à un malade, la réalité efface la fiction. Pour les soignants, il s’agit alors de consoler celui qui prend conscience de ne plus trouver ses mots ou celle ayant oublié la raison de sa présence.

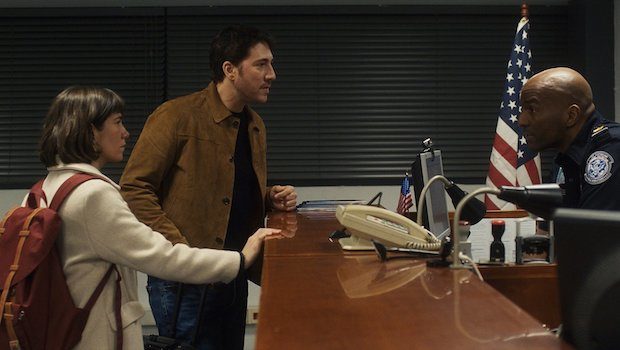

Cette résidence théâtrale d’un nouveau genre s’est déroulée quinze jours durant dans un manoir du Finistère, à Loctudy. Un lieu inconnu de tous, autrement dit opportun à créer un cadre inédit pour chacun. Celui-ci consistait à s’affranchir le plus possible du rapport hiérarchique entre malades et soignants.

En ôtant leurs blouses blanches, les membres du personnel soignant ont changé d’identité aux yeux des malades. Ils n’étaient plus seulement ces psychiatres et infirmiers qui pouvaient restreindre leur liberté et les contraindre à se médicamenter à l’EHPAD. Ils devenaient l’aidant d’Anne-Marie, l’ami de Nicole ou la famille de Didier. Ils étaient à leur hauteur. En prenant part aux exercices de mise en mouvement, aux ateliers d’écriture de souhaits et de théâtre d’improvisation, ils étaient presque comme eux.

Un « presque » qui n’a néanmoins rien d’anodin. Car jusqu’où jouer la comédie en entretenant l’illusion d’un malade en plein délire ? Jusqu’où accepter l’agressivité d’un patient qui ne se rend pas compte de ses actes ? Bien qu’abordées avec finesse, ces problématiques restent partiellement sans réponse dans Les Esprits libres. Au vu des séquences en faisant état, nous pourrions croire qu’agir avec bon sens et au cas par cas résout tout. Mais si cela fonctionne dans un manoir plein de ressources (des techniciens et soignants), pourrions-nous affirmer la même chose entre les murs d’une maison isolée où une femme devrait s’occuper seule de son compagnon souffrant ?

Puisqu’il s’agit d’un documentaire sur un projet expérimental thérapeutique, il aurait été bienvenu d’inclure davantage la recherche médicale dans son propos, notamment en matière de psychologie chez la personne atteinte d’Alzheimer. Mais Bertrand Hagenmüller a préféré dépeindre la beauté des relations humaines intergénérationnelles. Le baiser innocent d’une petite fille sur le front d’un homme âgé. Une vieille dame prenant appui sur une jeune femme pour pouvoir toucher des doigts la Manche. Et, bien sûr, les fous rires durant les scènes de spectacle, où la jeunesse interprète la vieillesse et inversement. Accessible sans être mièvre, Les Esprits Libres se révèle être un tendre moment de cinéma.

Hélène Robert