Après La Douleur, et toujours avec Mélanie Thierry, Emmanuel Finkiel adapte La Chambre de Mariana de Aharon Appelfeld et livre, sur un enfant cloîtré pendant la guerre, un grand film terrible et beau.

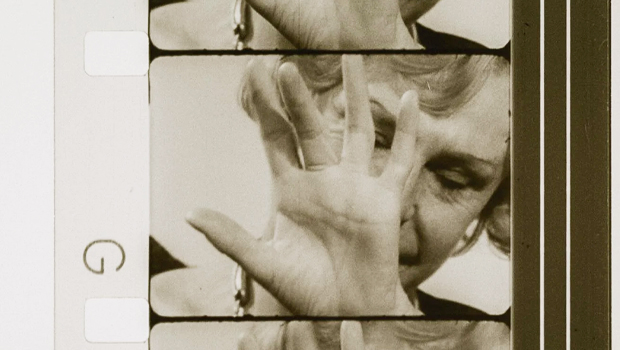

Des bruits inconnus, des éclats de voix, des frottements et des chuchotements. Des mouvements étranges, des allées et venues, des ombres qui envahissent tout. Hugo, douze ans, caché dans le réduit attenant à la chambre de Mariana, envisage désormais le monde par bribes sonores et visuelles. Nous sommes en 1942 à Czernowitz en Ukraine, son père pharmacien a été déporté, comme la plupart de leurs amis ; sa mère Yulia l’a confié à son amie d’enfance, prostituée dans une maison close. Pour le sauver. Adaptant le roman, glaçant, d’Aharon Appelfeld, le réalisateur de Voyages et La Douleur, d’après Marguerite Duras, inscrit en exergue la phrase suivante : « Tout ce qui s’est passé est inscrit dans les cellules du corps et non dans la mémoire ».

C’est un film de sensations et de perceptions, qui commence dans le noir : au bout d’un tunnel, une lumière vacillante, des personnes avancent vers nous, pataugeant dans l’eau. De ces égouts si sombres vont émerger Hugo et sa mère Yulia, qui arrivent devant la petite maison où les attend Mariana.

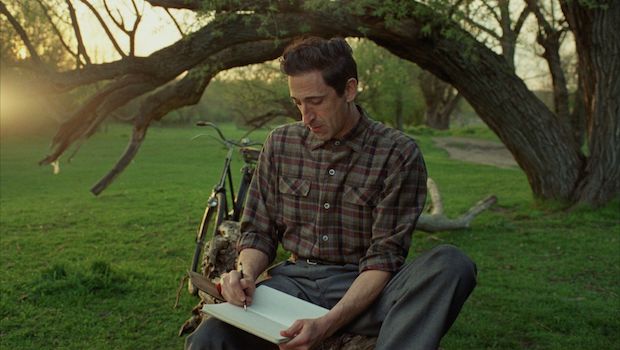

À partir de là, tout passera à travers ses yeux à lui, l’enfant juif caché pour échapper au pire. Ce qu’il (entre)voit : l’énergie de Mariana, sa beauté, ses robes enivrantes, sa force vitale, son rire, ses élans de gentillesse, ses oublis aussi, sa douleur parfois, et puis l’alcool, qu’elle consomme à haute dose, tandis que des messieurs souvent très brutaux vont et viennent dans sa chambre. Ce qu’il voudrait voir : sa mère revenant le chercher ; son amie Anna l’aidant à focaliser sa pensée sur l’endroit où il souhaite être ; son père lui recommandant de lire et écrire pour que son cerveau ne se vide pas ; toute sa parentèle, même, à l’occasion… Plus se précisent la nature des ébats qui lui parviennent dans sa cachette et la réalité du monde du dehors, plus Hugo perd pied. La violence et la mort, le désir et le sexe envahissent son placard, sa cervelle. Tout ici est abandon de l’enfance, de la famille et des amis, de l’insouciance et de l’inconscience. Hugo s’accroche à l’après, quand ses parents rentreront des camps et que tout redeviendra comme avant. Confusément, il sait, il sent que rien ne sera comme avant. Mariana devient son centre. Son tout.

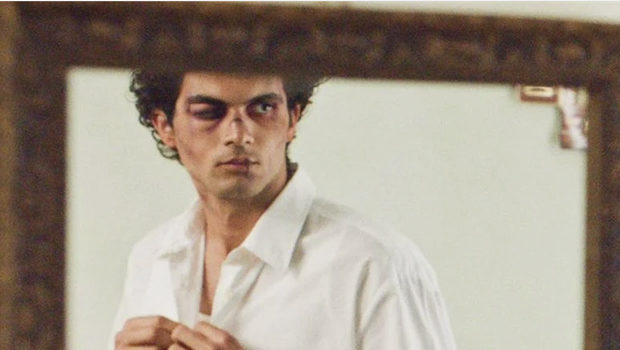

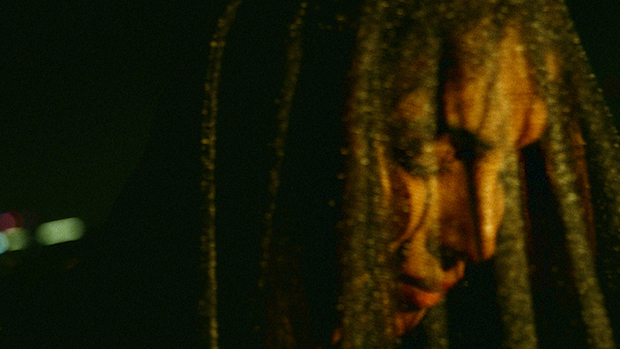

Et ce personnage, irradiant et douloureux, est incarné, endossé, habité par Mélanie Thierry. Si, ici et là, on reconnaît son rire, tout le reste est terre inconnue. Sa voix plus grave parlant ukrainien, sa silhouette qui ploie sous la lourdeur des jours, même son visage, dont la bouche rouge sourit tandis que les yeux bordés de mascara dégoulinant disent la peur, l’infinie détresse. Immense actrice, impressionnante interprète, Mélanie Thierry n’a pas fait que s’entraîner deux années durant à parler la langue du film, elle est devenue cette femme imparfaite et généreuse, cette beauté ravagée par la brutalité des hommes et la laideur du monde, cette impossible mère qui fera tout pour cet enfant qu’elle appelle « mon joli ». Y compris le faire naître à la vie… dans tous ses états.

Ce que raconte La Chambre de Mariana, tourné en Hongrie alors que la guerre d’aujourd’hui en Ukraine éclatait et chassait le tournage du territoire initialement envisagé, c’est comment on survit (parfois) à l’innommable, à quel point il faut s’échapper pour rester là, vivant. Et comment la force des liens peut être fil d’Ariane, pour sortir du labyrinthe de l’enfer. Impressionniste, pointilliste, délicate et pourtant constituée de strates, de terrifiantes réalités aperçues d’une fenêtre ou dans une forêt où Hugo se terre quelques jours, la mise en scène d’Emmanuel Finkiel est un faisceau de détails justes et poignants, de tremblements et d’émotions.

C’est un film de perceptions et de sensations, qui se termine en pleine lumière. Dans l’une de ces aubes dévastées qui rappellent la fin d’Antigone d’Anouilh, où « tout est gâché, tout est saccagé ». Et pourtant, cela s’appelle l’aurore.